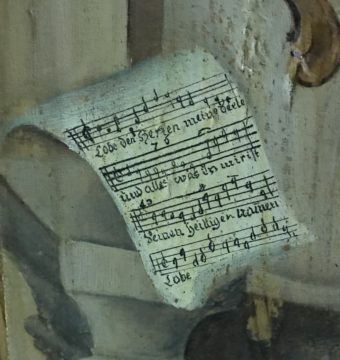

Thomas Strobel (attr.), «Le Roi David chantant le psaume 103, verset 1», 1761, huile sur bois, 71 x 46 cm (volet gauche)

Thomas Strobel (attr.), «Le Roi David chantant le psaume 103, verset 1», 1761, huile sur bois, 71 x 46 cm (volet gauche)

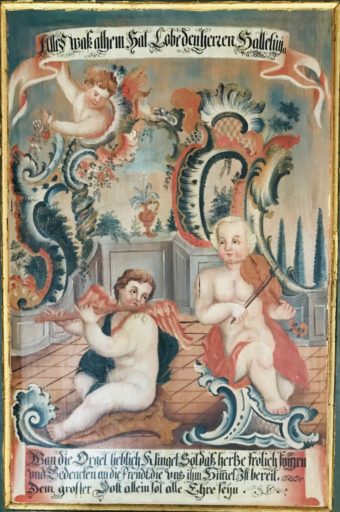

Thomas Strobel (attr.), «Le anges musiciens accompagnant le Roi David», 1761, huile sur bois, 71 x 46 cm (volet droit)

Thomas Strobel (attr.), «Le anges musiciens accompagnant le Roi David», 1761, huile sur bois, 71 x 46 cm (volet droit)

Thomas Strobel (attr.), «Cartouche en imitation de marbre», 1761, huile sur bois, 90 x 80 cm (panneau latéral supérieur gauche)

Thomas Strobel (attr.), «Cartouche en imitation de marbre», 1761, huile sur bois, 90 x 80 cm (panneau latéral supérieur gauche)

Franz Xaver Habermann, «Das Gehör / Auditus», c. 1755, gravure sur cuivre, 30 x 19 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Franz Xaver Habermann, «Das Gehör / Auditus», c. 1755, gravure sur cuivre, 30 x 19 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Franz Xaver Habermann, «Der Geschmack / Gustus», c. 1755, gravure sur cuivre, 30 x 19 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Franz Xaver Habermann, «Der Geschmack / Gustus», c. 1755, gravure sur cuivre, 30 x 19 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Franz Xaver Habermann, «Motif rocaille et soubassement», c. 1750, gravure sur cuivre, 19 x 20 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Franz Xaver Habermann, «Motif rocaille et soubassement», c. 1750, gravure sur cuivre, 19 x 20 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

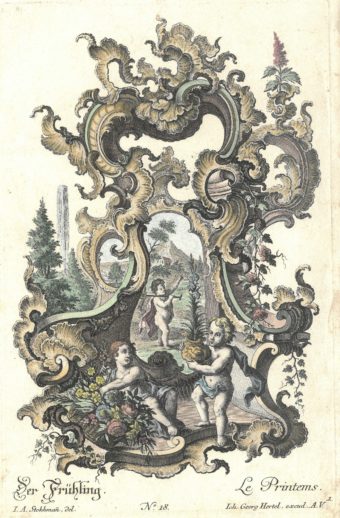

Johann Adam Stockmann, «Der Frühling / Le Printems», c. 1750, gravure sur cuivre aquarellée, 30 x 19 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Johann Adam Stockmann, «Der Frühling / Le Printems», c. 1750, gravure sur cuivre aquarellée, 30 x 19 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Christoph Thomas Scheffler (?), «Familia Sacra. Rex et Propheta David», c. 1740, gravure sur cuivre, 12,3 x 6,8 cm, imp. Martin Engelbrecht, Augsbourg

Christoph Thomas Scheffler (?), «Familia Sacra. Rex et Propheta David», c. 1740, gravure sur cuivre, 12,3 x 6,8 cm, imp. Martin Engelbrecht, Augsbourg

Johann Gottfried Eichler, «Honor / Die Ehre», entre 1758-1760, gravure sur cuivre, 24 x 18 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Johann Gottfried Eichler, «Honor / Die Ehre», entre 1758-1760, gravure sur cuivre, 24 x 18 cm, imp. Johann Georg Hertel, Augsbourg

Date à définir

Inauguration de l’orgue attribuable à Johannes Tobler (Rehetobel, Appenzell AR, 1761)

Programme

(Introduction au programme en début de concert)

Giovanni de Macque (c.1550-1614)

- Consonanze stravaganti (Ricercate et Canzoni francese a quattro voci, Rome, 1586)

Vincenzo Pellegrini (c.1562-1630)

- Canzon decima [detta la Gratiosa] (Canzoni de intavolatura d’organo fatte alla francese, Venise, 1599)

Hans Leo Hassler (1564-1612)

- Wer liebt aus trewen Hertzen. a 5. voc: (Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng, Nuremberg, 1601)

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

- Psalme 140 O mijn Godt wilt u mij nu bevrijden (O mon Dieu, donne-moy délivrance) (5 variations) SwWV 263

Henderick Speuy (c.1575-1625)

- Vader ons im hemelrijck (2 versets) (De Psalmen Davids gestelt op het Tabulatuer van het Orghel en de Clavecymmel), Dordrecht, 1610)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

- Capriccio X sopra un soggetto (il primo libro di capricci, Rome, 1624)

Giovanni Maria Trabaci (c.1575-1647)

- Gagliarda ottava (Ricercate, canzone franzese, capricci, canti fermi, gagliarde, partite, toccate… Libro primo, Naples, 1603)

Samuel Scheidt (1587-1654)

- Cantio Sacra Warum betrübst du dich mein Hertz (12 versets) SSWV 106 (Tabulatura nova, Hambourg, 1624)

L’orgue attribuable à Johannes Tobler (Rehetobel, Appenzell AR, 1761)

(Deutsche Übersetzung unten)

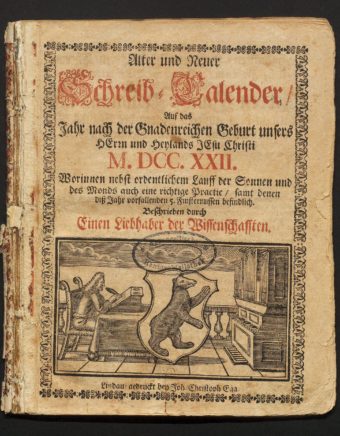

Johannes Tobler (*18.12.1720 Rehetobel – †16.11.1783 Rehetobel) est un facteur d’orgues oublié aujourd’hui, qui semble pourtant avoir été l’initiateur d’une tradition de facture d’orgues de maison (Hausorgeln), propre au canton protestant d’Appenzell Rhodes extérieures. Contemporain de Wendelin Looser (*1720 – †1790), à l’origine quant à lui d’une tradition de facture d’orgues de maison dans le Toggenbourg SG voisin, il était également organiste, peut-être maître d’école, ainsi que conseiller et secrétaire de la commune paroissiale de Rehetobel (Kirchhörischreiber ou Copeyschreiber). Son père était un cousin germain de l’éminent homonyme Johannes Tobler (*1696 Rehetobel – †1765 New Windsor, Caroline du Sud), mathématicien et astronome autodidacte passionné d’orgue, homme politique (Landeshauptmann, 1731-1733), inventeur de machines, producteur textile (Fergger ou Fabricant) et fermier, mais aussi publiciste, fondateur et éditeur dès 1722 du Schreib-Calender (aujourd’hui Appenzeller Kalender), un almanach publié sans interruption jusqu’à ce jour. Toutes les livraisons jusqu’en 1736, année où, persécuté politiquement, il émigre vers l’Amérique, représentent le «Kalendermacher» en page de titre, assis à sa table de travail en face d’un petit orgue (ill.).

Fils de Hans Tobler (*19.8.1694 – †8.9.1741) et d’Anna Kast (*16.6.1700 – †8.7.1754), Johannes Tobler épouse Barbara Lancker (*26.8.1723 – †2.3.1766) à Rehetobel le 29 octobre 1745. Naîtront alors Anna (*30.7.1746 – †5.4.1747), un enfant mort avant baptême (*†13.12.1747), Johannes (*4.12.1748 – †12.3.1749), Johannes (*28.8.1751 – †11.9.1772 Givet, Hainaut [sic]), Anna (*11.8.1753 – †13.2.1790), Leonhard (*20.8.1755 – †20.2.1808 Mitau, Courlande), Ulrich (*21.11.1757 – †4.7.1822), Conrad (*4.6.1760 – †1.1.1762), Cathrin (*10.11.1762 – †?) et Magdalena (*22.2.1766 – †10.5.1813). Après la mort de sa femme suite à la naissance de la dernière fille, Johannes Tobler épouse Magdalena Äugster (*16.11.1723 – †15.3.1782) le 30 janvier 1767. Un fils illégitime, Johannes (*26.11.1773 – †22.9.1787), naît d’une liaison avec Anna Kast (*19.8.1750 – †31.3.1779). Outre sa possible activité de maître d’école, ses charges d’organiste de paroisse, exercées dès 1745, de conseiller de la commune paroissiale, dès 1757 et de secrétaire, dès 1759, lui sont immédiatement retirées. Le 1er mai 1774, le divorce d’avec Magdalena Äugster est prononcé. Il meurt le 16 novembre 1783 à Rehetobel, dans sa maison à Unterer Michlenberg. Son fils Leonhard, également facteur d’orgues et aubergiste, lui succède comme organiste en 1773 à Rehetobel. Ce dernier devient aussi, en 1782, organiste à Wald, le village voisin. À sa mort en 1808, la relève comme organiste est assurée dans la famille par le fils d’un cousin germain, Johannes Conrad Tobler (*23.12.1781 – †20.2.1861), en charge à Rehetobel jusqu’en 1845, ainsi qu’à Wald, succédant à Johannes Äugster (*3.3.1762 –†20.7.1820), de 1820 à 1845 .

On ignore où et comment Johannes Tobler s’est formé comme facteur d’orgues. On peut néanmoins supposer des liens avec un atelier dans le Vorarlberg voisin. Nous y reviendrons. Il a sans doute lui-même formé son fils Leonhard, dont l’activité de facteur d’orgues est avérée. Tous deux semblent avoir eu une production limitée. Seuls onze orgues de maison sont parvenus jusqu’à nous, tous non signés, pour la période qui s’étend de 1761 à 1808. Les plus anciens sont encore construits avec un clavier de 45 touches, d’une étendue de quatre octaves de C/E-c’’’, avec l’octave courte dans la basse. Les plus récents ont un clavier de 49 touches, d’une étendue de quatre octaves de C à c’’’, avec l’octave chromatique complète dans la basse. Sur la base de ce critère ainsi que pour des raisons chronologiques et stylistiques, nous pouvons attribuer six orgues à Johannes Tobler et cinq à son fils Leonhard, en gardant toutefois à l’esprit que les interventions et réparations du fils sur les orgues du père peuvent induire en erreur, outre une probable collaboration dans une période intermédiaire, au moins dès 1773. En comparaison, Wendelin Looser et son fils Joseph, au Toggenbourg, ont construit dans leurs ateliers, entre 1754 et 1817, plus de 80 instruments.

Quelque différentes qu’elles soient, ces situations rendent compte toutes deux de la détermination des artisans à se réapproprier, sous l’impulsion conjuguée des courants du piétisme et des Lumières, une tradition de facture interrompue au 16e siècle par la Réforme dans les régions protestantes de Suisse (Orgelverbot). La présence dès 1719 à Rehetobel du premier orgue réintroduit dans une église après la Réforme en Appenzell Rhodes extérieures – le deuxième est celui de Wald en 1782 – a certainement joué un rôle important dans l’émergence de cette activité de facture. Aujourd’hui disparu, il s’agissait d’un orgue commandé à Matthäus Abbrederis (*1652 – †1727), important facteur d’orgues catholique établi à Rankweil, dans le Vorarlberg. Ce dernier a marqué le paysage organistique de la Suisse orientale à la fin du 17e et au début du 18e siècle, en y construisant un bon nombre d’instruments d’église. L’impulsion de la commande pour l’orgue de Rehetobel revient sans doute au savant autodidacte et passionné d’orgue Johannes Tobler évoqué ci-dessus, ainsi qu’au pasteur Johannes Meyer (*c. 1691 – †1725) et surtout à son épouse Anna Barbara Zeller (*1683 –†?). Elle-même issue d’une famille de pasteurs éclairés amateurs d’orgue, son frère Anton (*1689 – †1754) est à l’origine de la première réintroduction d’un orgue dans une église réformée au Toggenbourg, à Krummenau SG, vers 1715-1720. Il s’agissait d’un orgue de maison, construit à Rheineck SG par le facteur protestant Johann Jacob Messmer (*1648 – †1707), ayant appartenu à leur oncle Peter Zeller (*1655 – †1718), antistès de Zurich (Président de l’Église évangélique réformée). Anna Barbara Zeller sera la première organiste de la paroisse de Rehetobel. Dans un tel contexte, une formation de Johannes Tobler dans le Vorarlberg peut être envisagée, à Rankweil dans l’héritage de Matthäus Abbrederis ou peut-être à Feldkirch chez Joseph Lochner (*c. 1680 – †1756). En 1752, sous la supervision du pasteur Jacob Wetter (*1708 – †1768) et de l’«organiste» Johannes Tobler, qui participent au financement, l’instrument de Rehetobel est redécoré par Thomas Strobel (*21.12.1702 Zussdorf, Wurtemberg – †19.10.1781 St-Fiden/Tablat SG), un peintre doreur catholique établi à Rotmonten SG.

Notre orgue porte la date de 1761, peinte sous la corniche. Occupant le corps inférieur, la soufflerie est constituée de deux soufflets parallèles servant de réservoir et placés au-dessus d’un troisième fonctionnant comme une pompe. Les deux soufflets formant le réservoir semblent avoir été prévus initialement pour être actionnés par un souffleur (Calcant), tirant alternativement sur deux courroies, pour alimenter l’orgue en vent. Le facteur d’orgues a manifestement changé d’idée en cours de construction, en ajoutant un troisième soufflet sous les deux autres désormais solidarisés, pour permettre à l’organiste de produire lui-même le vent, par l’action d’une pédale placée sous ce nouveau dispositif. L’analyse dendrochronologique effectuée sur les plateaux indique l’hiver 1759-1760 comme période d’abattage de l’arbre et confirme de fait l’hypothèse d’un repentir plutôt que celle d’un réemploi de soufflets provenant d’un orgue plus ancien, comme nous avions pensé initialement. Comme cette caractéristique de facture ne se retrouve plus dans les autres instruments, l’orgue de 1761 pourrait bien être l’opus 1. Le deuxième instrument connu, construit dès lors avec le nouveau système d’un seul soufflet-réservoir, plus large, alimenté par la pompe à pédale, est conservé dans la Collection Bischofberger à Männedorf-Zurich. Il a aussi l’octave courte dans la basse et présente la date de 1763 en corniche, apparente sous le repeint. Le troisième serait celui du Kulturmuseum à St-Gall (c. 1765-1770, octave courte). Puis viendraient les instruments de la chapelle Nossadunna digl Agid à Lumbrein GR (c. 1780, octave courte) et de la Schlosskapelle Oetlishausen à Hohentannen TG (c. 1780, octave courte à l’origine). Un dernier instrument, construit quant à lui avec l’octave chromatique complète dans la basse, est conservé dans une maison particulière (Haus Vorder Ächern, c. 1780) à Amden SG. Son buffet provient toutefois d’un orgue plus ancien, d’un autre facteur. Dans le champ central de sa façade, il porte exactement le même décor sculpté et doré que celui de l’orgue de 1761. Les décors latéraux, quant à eux, ont été rognés dans leur coin supérieur, indiquant que l’ensemble du décor a été récupéré d’un orgue antérieur et adapté.

Quant à Leonhard Tobler, il aurait construit les orgues suivantes: Musée national suisse, Zurich (1785, octave courte, reconstruction d’un orgue plus ancien, peut-être de Johann Jacob Dörig [*c. 1615 – †?], facteur d’orgues catholique originaire de la ville d’Appenzell AI et maître supposé de Matthäus Abbrederis), Harmonium- & Orgel-Museum, Liestal BL (c. 1790, octave complète), Museum Heiden AR (c. 1795-1800, octave complète), collection particulière, Ebnat-Kappel SG (c. 1800-1805, octave complète), National Museum of American History, Washington D.C. (1803, octave complète). Le seul orgue d’église qu’on lui connaisse, un grand instrument de 20 registres construit en 1804 pour Neukirch TG, dut être remplacé en 1807 déjà par un nouvel instrument de Johann Baptist Lang (*1747 – †1816), facteur d’orgues établi à Überlingen dans la Haute-Souabe voisine. Leonhard Tobler se marie le 14 octobre 1785 avec Elisabeth Spiess (*15.3.1752 – †19.8.1804), veuve de Hans Jacob Rechsteiner (*16.12.1746 – †19.5.1785), dont elle a eu deux filles, Anna Barbara (*21.1.1774 – †18.1.1775) et Elsbeth (*2.10.1777 – †11.10.1777). Le couple n’aura qu’un seul enfant, mort avant baptême (*†15.12.1786). La maison qu’ils habitent, sise à Hof (aujourd’hui Dorf 3), au centre de Rehetobel, provient de l’épouse. Elle abrite l’atelier du facteur d’orgues ainsi qu’une auberge, le Hirzen (Hirschen). La maison est détruite par l’incendie qui ravage le cœur du village le 9 avril 1796, puis reconstruite. La déclaration de sinistre du «Hirzenwirth Leonh: Tobler» fait état, parmi les biens les plus précieux après la maison elle-même, estimée à 3000 florins, de deux «grandes orgues [de maison]» et d’un orgue de table, estimées à 500 florins («Zweÿ große Orgelen und etwas Schaden am Tischörgelin»). Elle dresse aussi un inventaire détaillé des outils du facteur d’orgues et mentionne divers instruments de musique («Bass-hautbois, 2 Clavicordi und 1 Harpfen»). Il s’agit du seul document d’archives révélant l’existence d’un atelier de facture d’orgues en Appenzell Rhodes extérieures pour tout le 18e siècle. L’affaire de l’orgue de l’église de Neukirch, sur fond de pénurie sévère en Suisse provoquée par les guerres napoléoniennes, est peut-être à l’origine du départ de Leonhard Tobler, alors veuf et sans enfants, pour la Courlande (région de l’actuelle Lettonie), où il meurt le 20 février 1808 à Mitau (Jeglava). S’est-il engagé comme mercenaire dans le 4e Régiment suisse de l’armée française formé le 15 octobre 1806 et immédiatement expédié en campagne en Prusse-Orientale, prenant part aux batailles de Heilsberg et de Friedland en juin 1807? Précisément à Mitau sont transférés les malades et les blessés parmi les soldats français faits prisonniers par l’armée russe courant 1807. Un nouvel «Hirzenwirth», du nom de Jacob Walser (*24.11.1773 – †?), est documenté à Hof, à Rehetobel, dès le 25 octobre 1807.

Rappelant les instruments des Tobler et richement décoré, un dernier orgue de maison supposé appenzellois et daté de 1811 est conservé au Musée national suisse. Après la mort de Leonhard Tobler en 1808, seul Johannes Conrad Lendenmann (*9.6.1799 Grub AR – †?) semble avoir encore exercé une activité de facteur d’orgues en Appenzell Rhodes extérieures. Mais pour des raisons évidentes, il ne peut être l’auteur de l’orgue de 1811. Lendenmann a accompli son voyage de formation (Wanderschaft) en 1827 à Heidelberg, puis semble avoir été quelque temps actif à Heiden où il réside après son mariage le 2 août 1831 à Altstätten SG avec Ursula Bänzinger (*17.3.1803 Heiden – †?), dont il aura deux enfants, Johannes (*3.5.1732 – †?) et Conrad (*20.7.1833 – †2.8.1833). Il obtient des passeports pour se rendre en Allemagne pour «affaires» avec les mentions «facteur d’orgues» en 1829 et «mécanicien» («Mechanicker») en 1836. Puis, sa trace se perd. Aucun instrument de lui n’est connu. Mais alors, qui est l’auteur de l’orgue de 1811? Serait-ce à nouveau un membre de la famille Tobler, le petit-cousin Johannes Conrad Tobler déjà mentionné, organiste et habitant Hüseren à Rehetobel jusqu’en 1813, avant de s’installer à Wald? L’hypothèse est téméraire. Un candidat beaucoup plus probable est Pankratius Kayser (*28.6.1737 St-Margarethen/Sirnach TG – †13.3.1824), facteur catholique établi à St-Margarethen en Thurgovie, dont une partie notable de la production était destinée aux Grisons. Dans une annonce parue dans le Donnstags-Nachrichten de Zurich les 1er et 8 juillet 1758, son père Franz Matthäus (*4.7.1690 Höchenschwand, Brisgau – †11.1.1771 St-Margarethen/Sirnach TG), qui semble également avoir été facteur d’orgues, propose à la vente un positif neuf de 5 registres. Trois petits instruments ont été récemment attribués à Pankratius Kayser, qui présentent une physionomie et des détails de menuiserie proches de l’orgue de 1811: l’un conservé au Museum Engiadinais à St-Moritz GR (1783), un autre dans une collection particulière (1787?) et un dernier au Museum Ackerhus à Ebnat-Kappel (c. 1800). Si l’orgue de 1811 est bien l’œuvre de Kayser, seul le décor serait dans ce cas appenzellois, caractérisé en l’occurrence par six scènes peintes. Et en effet, ses commanditaires sont les époux Johannes Schweizer et Elisabeth Preisig de Schwellbrunn AR.

Les difficultés et incertitudes d’attribution augmentent dès lors que le décor peint intervient dans le processus d’assignation d’un instrument à telle ou telle tradition. Avec ses motifs de fleurs et de rocailles sur fond bleu, le décor des orgues de Wendelin et de Joseph Looser, réalisé dans leurs propres ateliers, est si caractéristique qu’il contribue à définir le type d’orgue de maison du Toggenbourg. Le décor des orgues de maison d’Appenzell est plutôt caractérisé par la présence de scènes et de paysages peints sur les volets ainsi que sur les panneaux frontaux et latéraux, à la manière de tableaux. Mais alors, à quelle tradition faudrait-il rattacher un orgue tel celui commandé non peint à Joseph Looser en 1792 par le médecin Johannes Nagel à Teufen AR et décoré après livraison dans le style appenzellois (Hans Wachter-Stückelberger, Toggenburger Hausorgeln, numéro de catalogue J 13)? D’après le Livre de comptes (Rechenbuch) de Joseph Looser, sept instruments au total ont été livrés non décorés («ungemalt»), destinés à des commanditaires majoritairement appenzellois (5 sur 7) préférant les faire décorer eux-mêmes. Difficulté supplémentaire, les instruments appenzellois les plus anciens ont souvent été repeints avec un nouveau décor couvrant l’ancien. Un certain nombre d’orgues appenzelloises ont été décorées ou repeintes par deux peintres en particulier: le peintre dit des Bauernmusikanten, actif dans le Vorderland appenzellois à la fin du 18e siècle, d’une part, et Hans Ulrich Thäler (*10.8.1769 – †8.5.1831) de Hundwil AR, d’autre part. Le premier a décoré les orgues de la chapelle Nossadunna digl Agid à Lumbrein (c. 1780, décor d’origine), du Musée national suisse (1785, nouveau décor) et de l’Harmonium- & Orgel-Museum à Liestal (c. 1790, décor d’origine). Le second aurait décoré l’orgue de la Collection Bischofberger à Männedorf-Zurich (1763, nouveau décor vers 1815), l’orgue du Kulturmuseum de St-Gall (c. 1765-1770, nouveau décor en 1828), l’orgue du Museum Heiden (c. 1795-1800, décor d’origine), l’orgue en mains particulières à Ebnat-Kappel (c. 1800-1805, décor d’origine) et l’orgue du Musée national suisse (1811, décor d’origine). On peut par ailleurs attribuer à ce même peintre les deux volets d’un orgue appenzellois (?) disparu (c. 1800-1810), conservés au Toggenburger Museum à Lichtensteig SG. Il est heureux que le premier orgue de la tradition appenzelloise, daté de 1761, ait conservé intact son décor d’origine.

L’instrument mesure 197 x 171 x 103 cm. Il se présente sous la forme d’un buffet à deux corps fait en sapin et décoré, selon la tradition alpine suisse, autrichienne et d’Allemagne du Sud. Particulièrement belle, la peinture à l’huile figure, sur un fond vert profond, deux cartouches symétriques rococo en imitation de marbre gris-bleu sur le panneau frontal du corps inférieur et deux autres cartouches de même type sur les panneaux latéraux du corps supérieur (ill.). D’un tracé horizontal, la corniche, brisée en son centre par un surhaussement de style baroque, reprend cette imitation de marbre gris-bleu, entre deux filets dorés. Elle fixe la hauteur du capot visible protégeant l’intérieur de l’orgue. Les volets, fermés par une liste avec le même décor, arborent deux cartouches de rocaille irréguliers tendus de résilles, en gris-bleu également, enlaçant, à leur pied, deux sarments de houblon (ill.). La décoration extérieure, en semi-grisaille, accentue l’effet de surprise des couleurs révélées, une fois l’orgue ouvert, à la manière de certains retables à volets.

L’intérieur des volets, aux couleurs éclatantes, offre deux remarquables scènes musicales rococo formant un concert spirituel. À gauche, le Roi David chante le psaume 103, verset 1, dans la version de la Bible de Zurich: «Lobe den Herren meine Seele / Und alles was in mir ist / Seinen heilligen Namen / Lobe» (ill.). Debout, un pied campé sur la marche devant un prie-Dieu sur lequel repose la partition, il s’accompagne de sa harpe, appuyée sur son genou. La partition évoque les pages de Die Psalmen Davids de Johann Caspar Bachofen (*1695 – †1755), ouvrage publié en 1734 à Zurich. Ornée d’un grand rideau bleu-roi porté par une colonne, la chapelle est ouverte sur la place-parvis carrelée. David est habillé à l’Antique tel un général romain, vêtu d’une cuirasse ocre sur chemise blanche, d’une tunique verte, d’un ample manteau rouge (le paludamentum) et de guêtres bleues. Il porte sa couronne de Roi, traitée en dorure. En revanche, au lieu de sandales romaines, il est chaussé d’escarpins noirs à boucles métalliques, à la mode du 18e siècle. Un escalier à l’arrière-plan conduit du parvis vers un jardin surélevé et, par-delà, symboliquement, vers le ciel en direction duquel David a les yeux tournés. Un phylactère couronne la scène avec le psaume 65, verset 2, dans la version de la Bible de Luther: «Gott man Lobet dich ihn der stille zu Zion», calligraphié en belle écriture gothique allemande (Fraktur). Aux pieds de David, un grand phylactère paré de la même écriture, annonce: «Es thuts Doch nicht Die Stimm, die andacht muß / Sich schwingen, daß Saitten-Spihl mags Nicht, / Das Hertz zu Gott Muß Dringen». Ces vers reprennent une admonition en latin attribuée à saint Augustin: «Non vox, sed votum, non musica chordula, sed cor», que Johann Caspar Bachofen publie dans les deux versions dans la préface de son Musicalisches Hallelujah (1727), célèbre recueil de chants pieux, maintes fois réédité à Zurich et présent sur tous les lutrins d’orgues de maison en Suisse au 18e siècle. La strophe fait écho à la scène peinte.

Sur le volet de droite, la scène représente deux angelots musiciens: l’un joue du traverso et l’autre du violon. Parés de drapés et assis sur des banquettes en forme de rocailles reposant sur les carreaux du parvis, ils accompagnent David dans son chant. À l’arrière, le parvis est fermé par un soubassement architecturé portant une aiguière fleurie. Il est surmonté de rocailles exubérantes et de guirlandes de fleurs colorées et virevoltantes, d’où surgit, en haut à gauche, un troisième angelot qui, dans un geste gracieux, déroule un phylactère sur lequel est calligraphié: «Alles waß athem Hat Lobe den herren, Halleluya». Il s’agit du dernier verset du Livre des psaumes (psaume 150, verset 6), dans la Bible de Zurich. Il évoque ici littéralement le souffle de l’orgue. Le jardin que l’on devine s’étendre derrière la clôture grâce à l’alignement perspectif, sur la droite, de trois cyprès taillés en topiaires, renvoie au thème biblique du paradis. Sous les anges, un quatrième phylactère calligraphié résonne: «Wan die Orgel lieblich Klinget Sol daß Hertze frölich singen / Und Gedencken an die Freudt, die uns ihm Himmel ist bereit. / Dem grossen Gott allein sol alle Ehre seyn.» La source des deux premiers vers est particulièrement intéressante. Ils proviennent, dans une versification légèrement modifiée, d’un traité musical du célèbre théoricien et musicien allemand, organiste de l’église St-Martin à Halberstadt, Andreas Werckmeister (*1645 – †1706), publié vers 1700: Die nothwendigsten Anmerckungen und Regeln wie der bassus continuus oder General-Bass wol könne tractiret werden […] (ill). Quant au vers final, équivalent allemand du Soli Deo Gloria, il ponctue chacun des six influents traités de théologie protestante Vom wahren Christenthum de Johannes Arndt, publiés à partir de 1605 et maintes fois réédités au cours des 17e et 18e siècles, notamment à Zurich en 1746.

De nos jours, Andreas Werckmeister est surtout connu pour ses écrits sur les questions d’accord des instruments à clavier (Musicalische Temperatur, 1691) et sur la facture d’orgues (Orgel-Probe, 1681/1698). Il est en effet à l’origine de nouveaux systèmes d’accord ou tempéraments permettant l’utilisation des vingt-quatre tonalités majeures et mineures, telles que nous les connaissons et pratiquons depuis le Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach (*1685 – †1750). Plus inattendu, en revanche, est le traité de Werckmeister sur la basse continue, d’où sont extraits les vers en question. Jusqu’ici, la seule source du 18e siècle en Suisse proche de cet auteur, était une copie manuscrite que Johannes Martin Walpen (*1723 – †1782 ou 1787), facteur d’orgues établi à Reckingen VS, a fait faire en 1752 du traité de Johann Philipp Bendeler (*1654 – †1709), intitulé Organopoeia (c. 1690) et dans lequel cet auteur renvoie à la Orgel-Probe de Werckmeister, son très cher ami («von meinem sehr werthen Freunde»), pour les questions précisément de tempéraments. L’orgue de 1761 témoigne désormais lui aussi de la connaissance des écrits de Werckmeister par certains facteurs d’orgues et organistes en Suisse à cette époque.

Quant à l’auteur du décor de l’instrument, sa qualité suggère un peintre coloriste confirmé, mais sans formation académique, comme le révèlent par exemple le traitement de la perspective et le rendu de l’anatomie des personnages. À notre avis, l’ensemble témoigne d’une influence catholique provenant notamment des programmes décoratifs rococo en cours de réalisation dans le monastère de St-Gall, avec sa nouvelle abbatiale construite et embellie entre 1755 et 1767, dont le rayonnement a dû marquer les esprits dans toute la région, y compris dans le proche Appenzell Rhodes extérieures protestant. Le peintre doreur Thomas Strobel, évoqué plus haut pour la nouvelle décoration de l’orgue de Rehetobel en 1752, a justement participé à ces vastes travaux d’ornementation de l’abbaye en 1753, 1759 et 1766, alors qu’il y avait déjà travaillé en 1732 et qu’il y reviendra en 1772. Johannes Tobler a bien pu faire appel à lui en 1761 pour peindre et dorer son orgue opus 1. On sait peu de choses à son sujet. Né à Zussdorf en Wurtemberg le 21 décembre 1702, Thomas Strobel est établi à la Langgasse à Rotmonten SG et se marie le 12 mai 1738 à Haslen AI avec Maria Verena Zimmermann (*c. 1706 – †11.8.1776 St-Fiden/Tablat SG). Naissent de leur union Maria Barbara (*4.12.1739 – †10.12.1739), Maria Magdalena (*15.7.1742 – †?), Anna Catharina (*28.7.1744 – †9.8.1745), Maria Anna (*13.2.1746 – †?), Anna Barbara et Anna Maria (*7.12.1747 – †11.12.1747), Anna Maria (*21.6.1749 – †?), Maria Regina (*7.9.1751 – †?), toutes baptisées en la paroisse de l’abbaye de St-Gall. Le peintre meurt le 19 octobre 1781 et est enterré à St-Fiden/Tablat SG. En 1743, il peint une châsse pour le monastère de Wonnenstein AI. En 1754, il travaille au décor de l’Hôtel de Ville de St-Gall et en 1766, à celui de l’église Notre-Dame à Berneck SG. Les seules peintures qui nous sont parvenues, conservées au Kulturmuseum de St-Gall, sont des copies qu’il a faites en 1748-1749 de tableaux anonymes du 17e siècle provenant d’un cycle représentant les étapes de fabrication de la toile de lin, industrie prospère de cette région. Le tableau des brodeuses (ill.), le seul qui ne soit pas une copie, présente des similitudes stylistiques des figures avec les personnages peints sur notre orgue: des bras «élastiques», des mains aux gestes étudiés, la coloration des joues, la miniaturisation des lèvres et des souliers, sans compter le rendu du tombé empesé des tissus ainsi que les contrastes singuliers des couleurs. Nous avons pu repérer les modèles pour les personnages. L’artiste s’est principalement servi de gravures de Franz Xaver Habermann (*1721 – †1796), imprimées par Johannes Georg Hertel (*1700 – †1775) vers 1755 à Augsbourg. Il s’agit notamment d’une gravure intitulée Daß Gehöhr / Auditus, montrant deux putti musiciens quasiment identiques à nos angelots, l’un jouant de la flûte et l’autre chantant à l’entrée d’une fabrique de jardin en forme de grotte parée d’un petit orgue, le tout surmonté d’une rocaille généreuse (ill.). L’angelot au phylactère, quant à lui, est repris d’une autre gravure de la même série des Cinq sens représentant le goût (ill.). En ce qui concerne le soubassement formant clôture et soutenant la rocaille, il est inspiré par une série de gravures du même auteur intitulée Motifs rocaille et soubassements (ill.). La source précise pour le Roi David a été plus difficile à repérer, mais il semble bien que la gravure Der Frühling / Le Printems de la série des Quatre Saisons de Johann Adam Stockmann (*c. 1700 – †1783), également imprimée chez Hertel à Augsbourg vers 1750, ait pu fournir un modèle. En effet, le putto jardinier tenant le pot au lys est dans une posture identique à celle du prophète. Nous l’illustrons ici dans une version aquarellée (ill.). Deux autres sources d’inspiration possibles sont les gravures Rex et Propheta David, attribuée à Christoph Thomas Scheffler (*1699 – †1756), imprimée vers 1740 par Martin Engelbrecht (*1684 – †1756) à Augsbourg (ill.) et celle intitulée Honor / Die Ehre de Gottfried Eichler le Jeune (*1715 – †1770), publiée entre 1758 et 1760 chez Hertel (ill.).

En façade, les tuyaux, dont les bouches sont alignées, sont distribués en trois plates-faces de 10-5-10, les plus grands au centre et les autres dans une configuration ascendante vers l’extérieur, dans les champs latéraux. Les vides au-dessus des tuyaux sont fermés à l’aide de décors sculptés à claire-voie et dorés, figurant des rocailles et résilles particulièrement raffinées. L’auteur de ces décors sculptés reste inconnu. L’étendue du clavier est de 4 octaves de C/E-c’’’, avec octave courte (45 touches). Les marches sont plaquées en buis, les feintes sont en bois noirci. Les leviers des six registres sont en laiton, disposés par trois de part et d’autre du clavier, qui peut être fermé par un couvercle à glissière. Les registres sont, à gauche: Coppel 8′, Principal 4′ (en façade), Flöte 4′; à droite: Octav 2′, Quint 1′ 1/3, Mixtur 1′. Cette disposition sonore est identique à celle des grands instruments parmi les premiers que Wendelin Looser, dans les mêmes années, a réalisés dans son atelier à Ebnat-Kappel. C’est aussi celle de nombreux petits instruments d’église ou positifs que l’on trouve dans toute la Suisse orientale au 18e siècle. Dans notre orgue, le registre Coppel 8′ a dû être reconstruit à partir de H (avec du bois du milieu du 18e siècle) sur le modèle des orgues du Kulturmuseum de St-Gall et de la Collection Bischofberger à Männedorf-Zurich, en remplacement d’une flûte ouverte de 8′ certes ancienne, mais non originale et inadéquate. Les sept premiers tuyaux de ce registre sont toutefois originaux. L’orgue dispose d’une mécanique dite foulante (Stechermechanik), comme la plupart des orgues de maison à cette époque. Les pilotes (Stecher), situés de fait sous le clavier, relient chacune des touches de ce dernier aux soupapes correspondantes contenues dans la laie (Windkasten), avec deux abrégés pour les deux premières feintes (D et E). Les pilotes ont la particularité d’être disposés sur deux rangées respectant l’ordre des marches et des feintes du clavier. Il s’agit là d’une caractéristique de facture constante dans les instruments des Tobler, que l’on ne retrouve en Suisse que dans les instruments de l’Emmental. La pression d’air a été fixée à 55 mm. Cette pression relativement élevée est requise compte tenu de l’étroitesse des gravures dans le sommier pour les notes aiguës et de la hauteur importante des bouches de certains petits tuyaux de métal, en particiulier ceux des registres Quint 1′ 1/3 et Mixtur 1′. Pour garantir un fonctionnement optimal de l’orgue, les quinze dernières gravures ont été par ailleurs très légèrement élargies. Enfin, l’orgue au diapason de 428 Hz à 18° C et est accordé avec un tempérament Werckmeister. Ce choix est dicté par la présence originale sur l’orgue de vers de ce théoricien de la musique ainsi que par l’analyse de la tuyauterie, qui exclut un tempérament mésotonique d’origine, nonobstant l’octave courte.

La disposition sonore de l’orgue, généreuse, avec six registres complets (sans demi-registre), dont deux en 4′, permet à l’instrument d’être très polyvalent et, de fait, particulièrement efficace pour tous les types de dispositifs contrapuntiques mis en œuvre dans la musique polyphonique de clavier. Pour chacun des registres, le choix des mesures de tuyaux et, le cas échéant, des répétitions (Quint 1′ 1/3 et Mixtur 1′) semble lui aussi dicté par un souci de différencier l’espace sonore selon la répartition des quatre registres de la voix humaine (basse, ténor, alto et soprano). Concrètement, l’orgue est basé sur un Principal 4′, disposé comme il se doit en façade (à partir de A et jusqu’à b’). Correspondant aux cinq premières notes de l’octave courte (C, D, E, F et G), les cinq premiers tuyaux de ce registre sont en bois, ouverts et placés derrière la façade, tout comme les quatorze derniers tuyaux en métal (de h’ à c’’’). L’orgue dispose d’un second registre sonnant à la même hauteur que le Principal 4′, la Flöte 4′, entièrement en bois et ouverte. Les huit premiers tuyaux (C, D, E, F, G, A, B et H) de l’Octav 2′ sont en bois. À partir de c ils sont en métal. Le registre Quint 1′ 1/3 répète en 2′ 2/3 à partir de cis’’. Quant au registre Mixtur 1′, il répète en 2′ à partir de cis’ et en 4′ à partir de cis’’. Avec sa répétition pour la dernière octave dans l’aigu, le registre Quint 1′ 1/3 peut être considéré comme un rang séparé de Mixtur 1′, à la manière italienne. Enfin, le registre Coppel 8′, entièrement en bois et bouché, sonne quant à lui à la hauteur de la voix humaine. Singularité de ce registre, les premières notes dans la basse ont une harmonique de quinte marquée. Observée également dans les autres orgues de ce facteur, cette caractéristique inhabituelle pour ce type de registre témoigne selon nous d’une culture sonore raffinée, l’harmonique de quinte permettant en l’occurrence de compenser le défaut d’attaque des grands tuyaux de bois bouchés. Il résulte de ces caractéristiques de facture un son très différencié pour chacune des quatre octaves du clavier, des registrations les plus simples jusque dans le plein-jeu, qui, doublé d’une utilisation appropriée des registres suivant leur nature et leur fonction, permet au petit instrument appenzellois d’approcher en toute légitimité les grandes œuvres polyphoniques pour clavier du baroque!

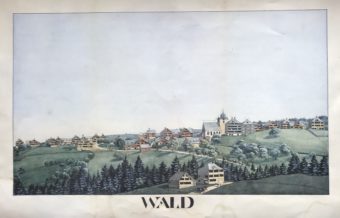

D’où provient l’instrument? Dans un article fondamental intitulé «Hausorgelbau im Toggenburg» paru en 1937 dans Anzeiger für schweizerische Altertumskunde: Neue Folge (vol. 39, cahier 3, pp. 249-250), Otmar Widmer recense, dans une chronologie approximative, 14 orgues de maison anonymes d’Appenzell Rhodes extérieures (parmi lesquels les instruments désormais supposés thurgoviens de Pankratius Kayser évoqués plus haut, soit celui du Musée national suisse (1811) et celui du Museum Ackerhus à Ebnat-Kappel (c. 1800, autrefois à Turbenthal-Oberhofen ZH). Placé en tête de liste, notre orgue occupe une position inaugurale de cette tradition appenzelloise. D’après Widmer, le premier propriétaire connu de l’instrument est Conrad Lutz-Buff (*1.1.1787 – †16.10.1863), à Wald, producteur textile (Fergger ou Fabricant) originaire de Rehetobel. Marié le 11 mars 1811 avec Elisabeth Buff (*1.6.1789 – †28.1.1849) à Wald, il s’installe en 1821 au centre du village dans une maison qu’il se fait construire, sise Dorf 42. L’orgue a-t-il été acquis à cette occasion? L’instrument va s’y trouver alors pendant plus d’une centaine d’années. On aperçoit cette belle maison tout à droite d’une aquarelle de Johann Ulrich Fitzi (*1798 – †1855), réalisée en 1822 (ill.). Johannes Conrad Lutz-Schläpfer (*14.1.1819 – †1892) reprendra l’orgue de son père. Il est organiste des paroisses de Wald et de Rehetobel dès 1845, succédant à Johannes Conrad Tobler évoqué plus haut. Puis l’instrument devient propriété du fils de l’organiste, Alfred Lutz-Walser (*5.9.1859 – †24.10.1938), producteur textile, syndic de Wald, président de la paroisse et juge cantonal, chez qui Otmar Widmer a sans doute encore pu le voir en 1937. D’après une étiquette collée dans la laie par August Forster à St-Gall, l’orgue est remis en état en 1948 et doté d’une soufflerie motorisée, placée à l’extérieur de l’instrument. Il est alors acquis par Paul Schumacher, architecte à Erlenbach ZH, puis revient à sa fille Regula Wüthrich à Wollerau SZ, qui nous l’a cédé en 2023. En 2024, l’instrument est soigneusement restauré par Andreas Zwingli (Orgelbau Späth) à Rüti ZH et son décor peint, par Fontana & Fontana à Rapperswil-Jona SG.

Osons une hypothèse! Nous avons déjà souligné l’originalité de la présence, sur le volet droit, de vers tirés d’un traité musical sur la basse continue d’Andreas Werckmeister, par rapport aux autres inscriptions présentes sur l’instrument et celles que l’on trouve habituellement sur les orgues, issues de textes religieux officiels. Une telle citation révèle un commanditaire curieux de théorie et de pratique musicale, comme on pouvait l’être, à Rehetobel, dans la famille du «Kalendermacher», dont la bibliothèque contenait vraisemblablement des ouvrages de Werckmeister, auxquels Johannes Tobler a pu avoir accès dans sa jeunesse. La référence à cet auteur constitue même un indice en faveur de l’hypothèse selon laquelle il s’agit de l’instrument personnel du facteur et organiste, soit son opus 1, son chef-d’œuvre particulier, un instrument destiné peut-être en plus à l’enseignement du chant des psaumes aux enfants. Un détail de facture est en effet intéressant à relever ici: pour rendre étanches à la pression du vent certaines pièces en bois, notamment des tuyaux, le facteur a employé de vieux papiers couverts d’exercices scolaires de calligraphie. Or on a trouvé de tels papiers dans d’autres orgues que nous lui attribuons également. S’il s’agit à l’origine de l’instrument personnel de l’organiste de Rehetobel, la provenance jusqu’à celle révélée par l’article de Widmer pourrait être la suivante: Johannes Tobler (Rehetobel, Unterer Michlenberg), Leonhard Tobler (Rehetobel, Unterer Michlenberg puis Hof), Johannes Conrad Tobler (Rehetobel, Hüseren, puis Wald, Birli).

Nous avons découvert l’orgue de 1761 en 2007 dans un catalogue de vente aux enchères de 2006 à Zurich. La provenance mentionnée indique certes la Suisse orientale, mais rapproche l’instrument des orgues de E. Looser [sic] et cite Johannes Conrad Speisegger (*1699 – †1781), important facteur d’orgues protestant établi à Schaffhouse, comme auteur probable. En l’absence jusque-là d’un nom de facteur d’orgues pour donner aux orgues d’Appenzell Rhodes extérieures une véritable identité, leur attribution ne pouvait être que hasardeuse, quoi que la notion de «maître(s) appenzellois» («Appenzeller Meister») existe au moins depuis l’article de Widmer de 1937. En 2010, nous avons d’ailleurs nous-mêmes repris cette attribution à Speisegger pour l’illustration de l’instrument dans un article paru dans la Revue suisse d’art et d’archéologie à propos d’un autre orgue de maison de la même époque, construit par Joseph Anton Moser (*1731 – †1792) à Fribourg. Après avoir écarté Speisegger, nous avons envisagé une éventuelle attribution à Johann Jacob Bommer (*1697 – †1775), autre facteur d’orgues catholique réputé en Suisse orientale au 18e siècle, actif à Weingarten TG, compte tenu de certaines similitudes dans la physionomie de ses positifs avec l’orgue de 1761, ainsi que de la commande qui lui a été faite cette même année d’un orgue important, le premier depuis la Réforme pour la prestigieuse église paroissiale St-Laurent de St-Gall.

Il faudra attendre la découverte et la publication en 2013 par l’archiviste cantonal Peter Witschi à Herisau AR de la déclaration de sinistre de 1796 concernant les biens du «Hirzenwirth» Leonhard Tobler à Rehetobel, pour qu’un nom soit enfin donné à un facteur d’orgues en Appenzell Rhodes extérieures à la fin du 18e siècle. Aussi importante soit-elle pour l’histoire de la facture d’orgues de maison en Suisse à cette époque, cette découverte n’a pourtant pas encore donné lieu à une véritable avancée de la recherche dans ce domaine. Espérons que le présent article rédigé à l’occasion de l’inauguration de l’orgue restauré contribue, même modestement, à éclairer un pan méconnu de la culture appenzelloise, si caractéristique sur le plan musical. Encore auréolé de mystère, l’instrument frappe et réjouit par sa beauté, établissant d’emblée le modèle d’orgue de maison appenzellois. Il a permis de fait l’éclosion d’une tradition sui generis, à la fois discrète et affirmée. L’orgue baroque Johannes Tobler de 1761 reprend vie aujourd’hui à Romainmôtier VD, dans une maison consacrée à la musique ancienne et aux instruments d’époque, tout en gardant pour soi une partie de ses secrets.

(PM/AdA)

Disposition de l’orgue Johannes Tobler (Rehetobel AR, 1761)

Coppel 8′

Principal 4′ (en façade)

Flöte 4′

Octav 2′

Quint 1′ 1/3

Mixtur 1′

Einweihung der Johannes Tobler zugeschriebenen Hausorgel (Rehetobel, Appenzell AR, 1761)

Johannes Tobler (*18.12.1720 Rehetobel – †16.11.1783 Rehetobel) ist heute ein weitgehend vergessener Orgelbauer, der jedoch den Anstoss für eine Hausorgelbautradition im reformierten Kanton Appenzell Ausserrhoden gegeben zu haben scheint. Er war ein Zeitgenosse von Wendelin Looser (*1720 – †1790), der seinerseits eine Hausorgelbautradition im benachbarten Toggenburg SG ebenfalls begründete. Tobler war auch Organist, vielleicht Schulmeister, sowie Ratsherr und Kirchgemeindeschreiber (Kirchhörischreiber oder Copeyschreiber) in Rehetobel. Er war ein Verwandter vom berühmten Johannes Tobler (*1696 Rehetobel – †1765 New Windsor, South Carolina), einem autodidaktischen Mathematiker, Astronomen und Orgelliebhaber, Politiker (Landeshauptmann, 1731-1733), Maschinenerfinder, Textilfabrikanten (Fergger oder Fabricant) und Landwirt, Publizisten und Gründer des Schreib-Calenders (heute Appenzeller Kalender), welcher seit 1722 ohne Unterbrechung bis heute veröffentlicht wird. Alle Ausgaben dieses Almanachs bis 1736, als er aufgrund politischer Verfolgung nach Amerika auswandern musste, zeigen den „Kalendermacher“ auf der Titelseite, wie er an seinem Arbeitstisch vor einer kleinen Orgel sitzt (Abb.).

Johannes Tobler, Sohn von Hans Tobler (*19.8.1694 – †8.9.1741) und Anna Kast (*16.6.1700 – †8.7.1754), heiratete Barbara Lancker (*26.8.1723 – †2.3.1766) am 29. Oktober 1745 in Rehetobel. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor: Anna (30.7.1746 – †5.4.1747), ein vor der Taufe verstorbenes Kind (*†13.12.1747), Johannes (*4.12.1748 – †12.3.1749), Johannes (*28.8.1751 – †11.9.1772 Givet, Hennegau [sic]), Anna (*11.8.1753 – †13.2.1790), Leonhard (*20.8.1755 – †20.2.1808 Mitau, Kurland), Ulrich (*21.11.1757 – †4.7.1822), Conrad (*4.6.1760 – †1.1.1762), Cathrin (*10.11.1762 – †?) und Magdalena (*22.2.1766 – †10.5.1813). Nach dem Tod seiner Frau, wenige Tage nach der Geburt ihrer letzten Tochter, heiratete Johannes Tobler Magdalena Äugster (*16.11.1723 – †15.3.1782) am 30. Januar 1767. Aus einer Beziehung mit Anna Kast (*19.8.1750 – †31.3.1779) ging ein unehelicher Sohn, Johannes (*26.11.1773 – †22.9.1787), hervor. Seine Ämter als Organist (seit 1745), gegebenenfalls als Schulmeister, als Ratsherr (seit 1757) und schliesslich als Kirchgemeindeschreiber (seit 1759) wurden ihm umgehend entzogen. Am 1. Mai 1774 wurde die Scheidung von Magdalena Äugster ausgesprochen. Er starb am 16. November 1783 in seinem Haus am Unteren Michlenberg in Rehetobel. Sein Sohn Leonhard, Wirt und ebenfalls Orgelbauer, folgte ihm 1773 als Organisten in Rehetobel nach. 1782 wurde dieser zudem Organist im benachbarten Dorf Wald. Nach dessen Tod im Jahr 1808 übernahm ein weiterer Verwandter, Johannes Conrad Tobler (*23.12.1781 – †20.2.1861), das Amt des Organisten und übte es von 1808 bis 1845 in Rehetobel und in der Nachfolge von Johannes Äugster (*3.3.1762 – †20.7.1820) von 1820 bis 1845 in Wald aus.

Es ist unklar, wo und wie Johannes Tobler seine Ausbildung als Orgelbauer erhielt. Man kann jedoch Verbindungen zu einer Werkstatt im benachbarten Vorarlberg vermuten, wie wir sehen werden. Er hat seinen Sohn Leonhard, dessen Tätigkeit als Orgelbauer nachgewiesen ist, wohl selbst ausgebildet. Beide scheinen nur eine begrenzte Anzahl von Orgeln gebaut zu haben. Nur elf Hausorgeln aus der Zeit von 1761 bis 1808 sind erhalten. Keine davon ist signiert. Die frühesten Orgeln verweisen noch eine Tastatur von 45 Tasten und einen Umfang von vier Oktaven, mit der kurzen Bassoktave (C/E-c’’’). Die jüngeren Orgeln haben eine Tastatur von 49 Tasten und einen Umfang von vier Oktaven, mit der vollständig ausgebauten chromatischen Bassoktave (C-c’’’). Aufgrund dieser Merkmale sowie aus chronologischen und stilistischen Gründen können wir sechs Orgeln Johannes Tobler und fünf seinem Sohn Leonhard zuschreiben, wobei es berücksichtigt werden soll, dass spätere Eingriffe und Reparaturen des Sohnes an den Orgeln des Vaters irreführend sein können, ebenso wie eine mögliche Zusammenarbeit in der Übergangszeit von spätestens 1773 bis 1783. Zum Vergleich: Wendelin Looser und dessen Sohn Joseph bauten in ihren Werkstätten im Toggenburg zwischen 1754 und 1817 über 80 Instrumente.

Diese unterschiedlichen Situationen zeugen jedenfalls von der Entschlossenheit der Handwerker, unter dem Einfluss gleichzeitig des Pietismus und der Aufklärung, eine Orgelbautradition wiederzubeleben, die im 16. Jahrhundert durch die Reformation in den protestantischen Regionen der Schweiz unterbrochen worden war (Orgelverbot). Die Wiedereinführung der ersten in Ausserrhoden nachreformatorischen Kirchenorgel in Rehetobel im Jahr 1719 – die zweite war 1782 in Wald – spielte sicherlich eine wichtige Rolle für das Wiederaufleben dieser Bautätigkeit. Diese Orgel, die heute nicht mehr existiert, wurde von Matthäus Abbrederis (*1652 – †1727), einem bedeutenden katholischen Orgelbauer aus Rankweil in Vorarlberg, gebaut. Dieser baute eine beträchtliche Anzahl von Kirchenorgeln in der Ostschweiz gegen Ende des 17. Jahrhunderts und zu Beginn des 18. Jahrhunderts und prägte somit die Orgelbaukunst in dieser Gegend. Der Impuls für den Bau der Orgel in Rehetobel ging vermutlich vom oben erwähnten autodidaktischen Gelehrten und Orgelliebhaber Johannes Tobler, vom Pfarrer Johannes Meyer (*ca. 1691 – †1725) und vor allem von dessen Ehefrau Anna Barbara Zeller (*1683 – †?) aus. Anna Barbara Zeller selbst entstammte einer Familie aufgeklärter Pfarrer und Orgelliebhaber. Ihr Bruder Anton (*1689 – †1754) war übrigens für die Wiedereinführung der ersten nachreformatorischen Kirchenorgel im Toggenburg, in Krummenau SG, um 1715-1720 verantwortlich. Es handelte sich dabei um eine Hausorgel, die in Rheineck SG vom protestantischen Orgelbauer Johann Jacob Messmer (*1648 – †1707) gebaut wurde und ihrem Onkel Peter Zeller (*1655 – †1718), Antistes von Zürich (Präsident der evangelisch-reformierten Kirche), gehört hatte. Anna Barbara Zeller war die erste Organistin in Rehetobel. In diesem Zusammenhang ist eine Ausbildung von Johannes Tobler in Vorarlberg nicht auszuschliessen, entweder in Rankweil in der Nachfolge von Matthäus Abbrederis oder möglicherweise in Feldkirch bei Joseph Lochner (*ca. 1680 – †1756). Unter Aufsicht und Rat des Pfarrers Jacob Wetter (*1708 – †1768) und des „Organisten“ Johannes Tobler wird das Instrument zu Rehetobel von Thomas Strobel (*21.12.1702 Zussdorf, Württemberg – †19.10.1781 St.Fiden/Tablat SG), einem in Rotmonten SG ansässigen katholischen Fassmaler und Vergolder, 1752 neu gefasst.

Unsere Orgel trägt die Jahreszahl 1761, die unter dem Gesims gemalt ist. Im Gehäuseunterenteil befindet sich die Balganlage, die aus zwei parallel liegenden mehrfaltigen Keilbälgen und einem einzelfaltigen Schöpfbalg besteht, bzw. zwei Magazinbälgen und einem Schöpfer. Die beiden Magazinbälge wurden ursprünglich für die Betätigung durch einen Kalkanten (Balgtreter) vorgesehen, der abwechselnd an zwei Riemen ziehen sollte, um die Orgel mit Wind zu versorgen. Der Orgelbauer änderte jedoch während des Baus seine Meinung und fügte einen dritten Balg unter den nun solidarisierten beiden anderen hinzu, welcher dem Organisten ermöglicht, den Wind selbst zu erzeugen. Die durchgeführte dendrochronologische Analyse der Platten der Magazinbälge weist den Winter 1759-1760 als Zeitraum des Baumfällens aus und bestätigt damit unsere Hypothese, dass der Orgelbauer seine Meinung während des Baus geändert hat. Eine Wiederverwendung von Bälgen aus einer älteren Orgel ist somit ausgeschlossen. Da sich diese Konstruktionsmerkmale in keinen anderen Instrumenten wiederfinden, könnte die Orgel von 1761 wohl das Opus 1 sein. Das zweite bekannte Instrument in der üblichen Bauform eines einzigen, breiteren Magazinbalgs mit Schöpfer, befindet sich in der Sammlung Bischofberger in Männedorf-Zürich. Es hat ebenfalls eine kurze Bassoktave und trägt die Jahreszahl 1763 auf dem Gesims, die unter einer späteren Übermalung noch sichtbar ist. Das dritte Instrument dürfte dasjenige im Kulturmuseum St.Gallen sein (ca. 1765-1770, kurze Oktave). Danach folgen die Instrumente in der Kapelle Nossadunna digl Agid in Lumbrein GR (ca. 1780, kurze Oktave) und in der Schlosskapelle Oetlishausen in Hohentannen TG (ca. 1780, ursprünglich kurze Oktave). Ein letztes Instrument, das mit einer vollständigen chromatischen Oktave im Bass gebaut wurde, befindet sich in einem Privathaus (Haus Vorder Ächern, ca. 1780) in Amden SG. Sein Gehäuse stammt jedoch von einer früheren Orgel eines anderen Orgelbauers. Im Mittelfeld des Prospekts trägt es aber genau das gleiche Schnitzwerk wie jenes der Orgel von 1761. Das Schnitzwerk in den Seitenfeldern wurde dort jeweils am oberen Ende beschnitten, was darauf hindeutet, dass das gesamte Schnitzwerk von einer früheren Orgel übernommen und angepasst wurde.

Leonhard Tobler hat wohl die folgenden Orgeln gebaut: Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich (1785, Umbau aus einer älteren Orgel, kurze Oktave, möglicherweise von Johann Jacob Dörig [*ca. 1615 – †?], einem katholischen Orgelbauer aus der Stadt Appenzell AI und mutmasslichen Lehrer von Matthäus Abbrederis), Harmonium- & Orgel-Museum, Liestal BL (ca. 1790, vollständige Oktave), Museum Heiden AR (ca. 1795-1800, vollständige Oktave), Privatsammlung, Ebnat-Kappel SG (ca. 1800-1805, vollständige Oktave), National Museum of American History, Washington D.C. (1803, vollständige Oktave). Die einzige nachweisbare Kirchenorgel von ihm, ein grosses Instrument mit 20 Registern, das er 1804 für Neukirch TG gebaut hat, musste bereits 1807 durch ein neues Instrument von Johann Baptist Lang (*1747 – †1816), einem in Überlingen im benachbarten Oberschwaben ansässigen Orgelbauer, ersetzt werden. Leonhard Tobler heiratete am 14. Oktober 1785 Elisabeth Spiess (*15.3.1752 – †19.8.1804), die Witwe von Hans Jacob Rechsteiner (*16.12.1746 – †19.5.1785) und Mutter von zwei Töchtern, Anna Barbara (*21.1.1774 – †18.1.1775) und Elsbeth (2.10.1777 – †11.10.1777). Das Paar hatte nur ein Kind, das vor der Taufe verstarb (*†15.12.1786). Das Haus, in dem sie wohnten, lag in Hof (heute Dorf 3), im Zentrum von Rehetobel, und gehörte der Ehefrau. In diesem Haus befand sich neben der Gaststätte zum „Hirzen“ (oder Hirschen) die Werkstatt des Orgelbauers. Das Haus wurde durch den Brand, der am 9. April 1796 das Dorfzentrum verwüstete, zerstört und anschliessend wieder aufgebaut. Die Schadenserklärung des „Hirzenwirth Leonh: Tobler“ erwähnt unter den wertvollsten Gütern nach dem Haus selbst, das auf 3000 Gulden geschätzt wurde, „Zweÿ große [Haus-]Orgelen und etwas Schaden am Tischörgelin“, die auf 500 Gulden geschätzt wurden. Sie enthält auch ein detailliertes Inventar der Werkzeuge des Orgelbauers und erwähnt verschiedene Musikinstrumente („Basshautbois, 2 Clavicordi und 1 Harpfen“). Dieses Archiv ist der einzige Beleg für den Orgelbaubetrieb in Appenzell Ausserrhoden im ganzen 18. Jahrhundert. Das Missgeschick mit der Orgel in der Kirche von Neukirch, vor dem Hintergrund der Knappheit in der Schweiz infolge von den napoleonischen Kriegen, könnte der Grund für die Präsenz von Leonhard Tobler, der damals Witwer und kinderlos war, im Kurland (Region des heutigen Lettlands) gewesen sein, wo er am 20. Februar 1808 in Mitau (Jelgava) starb. Hat er sich vielleicht als Söldner im 4. Schweizer Regiment der französischen Armee verpflichtet, das am 15. Oktober 1806 aufgestellt und sofort in den Feldzug nach Ostpreussen geschickt wurde und an den Schlachten bei Heilsberg und Friedland im Juni 1807 teilnahm? Die kranken und verwundeten französischen Soldaten, die von der russischen Armee im Laufe des Jahres 1807 gefangen genommen wurden, wurden nach Mitau verlegt. Ab dem 25. Oktober 1807 wird Jacob Walser (*24.11.1773 – †?) als „Hirzenwirth“ in Hof in Rehetobel nachgewiesen.

Eine weitere reich ausgestattete Hausorgel, welche an die Instrumente der Familie Tobler noch erinnert und heutzutage als appenzellisch bezeichnet wird, 1811 datiert, wird im Schweizerischen Nationalmuseum aufbewahrt. Nach dem Tod von Leonhard Tobler im Jahr 1808 erscheint nur noch Johannes Conrad Lendenmann (*9.6.1799 Grub AR – †?) als Orgelbauer in Appenzell Ausserrhoden. Aus offensichtlichen Gründen kann er jedoch nicht der Erbauer der Orgel von 1811 sein. Lendenmann absolvierte seine Wanderschaft 1827 in Heidelberg und war danach offenbar einige Zeit in Heiden tätig, wo er nach seiner Heirat am 2. August 1831 in Altstätten SG mit Ursula Bänzinger (*17.3.1803 Heiden – †?) wohnte. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor, Johannes (*3.5.1832 – †?) und Conrad (*20.7.1833 – †2.8.1833). Er erhielt 1829 und 1836 Reisepässe nach Deutschland aus „geschäftlichen“ Gründen, bzw. als „Orgelbauer“ und als „Mechanicker“. Danach verliert sich seine Spur. Es ist kein Instrument von ihm bekannt. Wer könnte also der Erbauer der Orgel von 1811 gewesen sein? Vielleicht ein weiteres Mitglied der Familie Tobler, etwa der bereits erwähnte Organist Johannes Conrad Tobler, der bis 1813 in Hüseren wohnte, bevor er nach Wald zog? Diese Vermutung ist gewagt. Ein besserer Kandidat wäre Pankratius Kayser (*28.6.1737 St.Margarethen/Sirnach TG – †13.3.1824). Dieser katholische Orgelbauer war in St.Margarethen im Thurgau ansässig, wirkte aber grösstenteils in den Graubünden. Neulich wurden ihm drei kleine Instrumente zugeschrieben, welche in ihrer Bauweise und äusserer Gestalt der Orgel von 1811 ähneln: die eine im Museum Engiadinais in St. Moritz GR (1783), eine weitere in Privatbesitz (1787?) und eine letzte im Museum Ackerhus in Ebnat-Kappel (ca. 1800). Falls die Orgel von 1811 wirklich von Kayser gebaut wurde, wäre eigentlich nur die Ausstattung appenzellisch, gekennzeichnet durch sechs bemalte Szenen. Tatsächlich waren die Auftraggeber dieser Orgel Johannes Schweizer und Elisabeth Preisig aus Schwellbrunn AR.

Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Zuschreibung nehmen zu, sobald die Fassung den Zuweisungsprozess eines Instruments zu einer bestimmten Tradition beeinflusst. Die aus Blumen- und Rocaille-Motiven auf blauem Hintergrund bestehende und meistens in der Orgelbauwerkstatt ausgeführte Fassung der Instrumente von Wendelin und Joseph Looser ist charakteristisch. Sie ist so zu sagen ein Hauptmerkmal der Toggenburger Hausorgeln. Die Appenzeller Hausorgeln hingegen sind eher durch gemalte Szenen und Landschaften sowohl auf der Innen- und Aussenseite der Flügeltüre als auch auf dem Frontbrett und auf den Seitenflächen des Gehäuses gekennzeichnet, welche wie echte Gemälde wirken. Zu welcher Tradition müsste man dann etwa eine Hausorgel wie jene, die 1792 von Dr. Johannes Nagel in Teufen AR unbemalt bei Joseph Looser bestellt worden ist und erst nach der Lieferung im appenzellischen Stil ausgestattet wurde, zuordnen (Hans Wachter-Stückelberger, Toggenburger Hausorgeln, Katalognummer J 13)? Laut dem Rechenbuch von Joseph Looser sind insgesamt sieben Instrumente „ungemalt“ geliefert worden, von denen fünf an Appenzeller Auftraggeber gingen, die es vorzogen, die Ausstattung ihrer Instrumente selbst zu versorgen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass viele der früheren Appenzeller Hausorgeln übermalt worden sind, wobei die alte Fassung überdeckt worden ist oder verloren gegangen ist. Zahlreiche Appenzeller Hausorgeln wurden von zwei Malern bemalt bzw. übermalt: dem Maler der Bauernmusikanten, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Appenzeller Vorderland tätig war, sowie Hans Ulrich Thäler (*10.8.1769 – †8.5.1831) aus Hundwil AR. Der erste bemalte die Orgel der Kapelle Nossadunna digl Agid in Lumbrein (originale Fassung ca. 1780), die Orgel des Schweizerischen Nationalmuseums (Übermalung 1785) und die Orgel des Harmonium- & Orgel-Museums in Liestal (originale Fassung ca. 1790). Der zweite soll die Orgel in der Sammlung Bischofberger in Männedorf-Zürich (1763, Übermalung ca. 1815), die Orgel des Kulturmuseums St.Gallen (ca. 1765-1770, Übermalung 1828), die Orgel im Museum Heiden (originale Fassung ca. 1795-1800), die Orgel in Privatbesitz in Ebnat-Kappel (originale Fassung ca. 1800-1805) und die Orgel im Schweizerischen Nationalmuseum (originale Fassung 1811), gemalt haben. Dem gleichen Maler könnten auch die beiden Flügeltüre einer verschollenen Appenzeller (?) Hausorgel (ca. 1800-1810) zugeschrieben werden, die im Toggenburger Museum in Lichtensteig SG erhalten sind. Es ist erfreulich, dass die älteste Appenzeller Hausorgel, 1761 datiert, ihre originale Fassung vollständig und unberührt bewahrt hat.

Das Instrument misst 197 x 171 x 103 cm. Das Gehäuse ist zweiteilig, aus Tannenholz und nach der schweizerischen, österreichischen und süddeutschen alpenländischen Tradition bemalt. Die Ölfassung ist besonders schön. Sie stellt auf einem tiefgrünen Hintergrund zwei symmetrische Rokoko-Kartuschen in graublauer Marmorierung auf dem Frontbrett des Gehäuseunterteils und zwei weitere Kartuschen gleicher Art auf den Seitenflächen des Gehäuseoberteils dar (Abb.). Das gerade Kranzgesims, das in der Mitte durch eine barocke Erhöhung unterbrochen wird, weist ebenfalls diese graublaue Marmorierung zwischen zwei vergoldeten Zierleisten auf. Der Deckel, der das Innere der Orgel schützt, reicht über das Kranzgesimses hinaus. Auf der Aussenseite der Flügeltüren, die im geschlossenen Zustand der Orgel eine Leiste mit derselben Marmorierung verweist, werden zwei jeweils einen Hopfenzweig umschlingende Rocaille-Kartuschen mit Netzmuster, ebenfalls in Graublau, zur Darstellung gebracht (Abb.). Die in Halbgrisaille äussere Fassung, verstärkt den Überraschungseffekt der Farben, die zum Vorschein kommen, sobald die Orgel geöffnet wird, ähnlich wie bei den Altarbildern mit Flügeltüren.

Die Innenseite der Flügeltüren, in strahlenden Farben, stellt zwei bemerkenswerte musikalische Rokokoszenen dar, welche ein geistliches Konzert bilden. Links singt König David den Psalm 103, Vers 1, in der Zürcher Bibelübersetzung: „Lobe den Herren meine Seele / Und alles was in mir ist / Seinen heilligen Namen / Lobe“ (Abb.). Er steht mit einem Fuss auf der Stufe vor einem Betpult, auf dem die Partitur liegt, und begleitet sich auf seiner Harfe, die auf seinem Knie ruht. Die Partitur erinnert an die 1734 in Zürich veröffentlichte Psalmen Davids von Johann Caspar Bachofen (*1695 – †1755). Mit einem grossen königsblauen Vorhang geschmückt, der von einer Säule getragen wird, öffnet sich die Kapelle auf einen gepflasterten Platz. David ist in antiker Weise wie ein römischer General gekleidet: ein ockerfarbener Brustpanzer über einem weissen Hemd, eine grüne Tunika, ein weiter roter Mantel (das paludamentum) und blaue Gamaschen. Er trägt eine vergoldete Königskrone. Anstelle von den römischen Sandalen trägt er jedoch schwarze im 18. Jahrhundert à la mode Schnallenschuhe. Eine Treppe im Hintergrund führt vom Platz zu einem erhöhten Garten und darüber hinaus symbolisch in den Himmel, in den David mit erhobenen Augen blickt. Ein Spruchband krönt die Szene mit Psalm 65, Vers 2, in der Lutherbibel: „Gott man Lobet dich ihn der stille zu Zion“, kunstvoll in Fraktur geschrieben. Zu Davids Füssen verkündet ein grosses Spruchband, ebenfalls in Fraktur: „Es thuts Doch nicht Die Stimm, die andacht muß / Sich schwingen, daß Saitten-Spihl mags Nicht, / Das Hertz zu Gott Muß Dringen“. Diese Verse greifen eine lateinische Mahnung auf, die Augustinus zugeschrieben wird: „Non vox, sed votum, non musica chordula, sed cor“. Sie wurden von Johann Caspar Bachofen nebst der lateinischen Version im Vorwort seines Musicalischen Hallelujah (1727) veröffentlicht, einer weitverbreiteten Sammlung frommer Lieder, die in Zürich oft neu aufgelegt wurde und im 18. Jahrhundert auf fast allen Notenpulten der schweizerischen Hausorgeln zu finden war. Die Strophe spiegelt die gemalte Szene wider.

Auf der rechten Flügeltür werden zwei musizierende Engelchen dargestellt: eines spielt die Flöte travers und das andere die Geige. Drapiert auf Rocaille-Bänkchen sitzend, begleiten sie David bei seinem Gesang. Im Hintergrund wird der Platz durch einen architektonischen Sockel abgegrenzt, auf dem eine Blumenvase steht. Dieser wird von üppigen Rocailles und wirbelnden Blumengirlanden gekrönt, aus denen links oben ein drittes Engelchen auftaucht. In einer anmutigen Geste entrollt es ein Spruchband, auf dem geschrieben steht: „Alles waß athem Hat Lobe den herren, Halleluya“. Dies ist der letzte Vers des Psalmenbuchs (Psalm 150, Vers 6) in der Zürcher Bibel. Er bezieht sich hier wörtlich auf den Atem der Orgel. Der Garten, der hinter der Umzäunung durch die perspektivische Ausrichtung rechts dreier in Formschnitt gehaltenen Zypressen angedeutet wird, verweist auf das biblische Thema des Paradieses. Unter den Engeln kündigt ein viertes, ebenfalls kalligraphiertes Spruchband an: „Wan die Orgel lieblich Klinget Sol daß Hertze frölich singen / Und Gedencken an die Freudt, die uns ihm Himmel ist bereit. / Dem grossen Gott allein sol alle Ehre seyn.“ Die Quelle der ersten beiden Verse ist besonders interessant. Sie stammen, in leicht abgewandelter Versform, aus einer um 1700 veröffentlichten musikalischen Abhandlung des berühmten deutschen Musiktheoretikers und Organisten der Martinikirche zu Halberstadt, Andreas Werckmeister (*1645 – †1706): Die nothwendigsten Anmerckungen und Regeln wie der bassus continuus oder General-Bass wol könne tractiret werden […] (Abb.). Der letzte Vers, das verdeutschte Soli Deo Gloria, bildet den Abschluss jedes der sechs einflussreichen theologischen Werke Vom wahren Christenthum des Johannes Arndt, die ab 1605 veröffentlicht und im 17. und 18. Jahrhundert, insbesondere 1746 in Zürich, mehrmals neu aufgelegt wurden.

Heutzutage ist Andreas Werckmeister vor allem für seine Schriften über das Stimmen der Tasteninstrumente (Musicalische Temperatur, 1691) und über den Orgelbau (Orgel-Probe, 1681/1698) bekannt. Er hat tatsächlich neue Stimm- oder Temperatursysteme erfunden, die die Verwendung der vierundzwanzig Dur- und Molltonarten ermöglichen, wie wir sie in Johann Sebastian Bachs (*1685 – †1750) Wohltemperiertes Clavier finden und seitdem auch praktizieren. Überraschender hingegen ist Werckmeisters Abhandlung über den Generalbass, aus der die erwähnten Verse entnommen sind. Bisher war die einzige schweizerische Quelle aus dem 18. Jahrhundert, die mit diesem Autor in Verbindung steht, eine handschriftliche Kopie, die Johannes Martin Walpen (*1723 – †1782 oder 1787), Orgelbauer in Reckingen VS, 1752 von Johann Philipp Bendelers (*1654 – †1709) Organopoeia (um 1690) anfertigen liess, in welcher der Autor auf die Orgel-Probe von Werckmeister, seinem „sehr werthen Freunde“, in Bezug auf die musikalische Temperatur verweist. Die Orgel von 1761 zeugt nun ebenfalls von dem Wissen einiger Orgelbauer und Organisten in der Schweiz im 18. Jahhrundert über die Schriften von Werckmeister zu dieser Zeit.

Die Qualität der Fassung deutet auf einen erfahrenen Maler und Koloristen hin, der jedoch keine akademische Ausbildung besass, wie in der Darstellung der Anatomie der Figuren und in der Perspektivzeichnung überhaupt festzustellen ist. Diese Malerei ist jedoch im Zusammenhang mit den anspruchsvollen Rokoko-Dekorationsprogrammen anlässlich des Neubaus 1755-1767 der Stiftskirche von St.Gallen zu verstehen, deren Ausstrahlungskraft sicher auch das nahe gelegene reformierte Appenzell AR erreichte. Der oben erwähnte Fassmaler und Vergolder Thomas Strobel, der die Orgel zu Rehetobel 1752 neu bemalte, nahm tatsächlich 1753, 1759 und 1766 an den umfangreichen Ausstattungsarbeiten an den Stiftgebäuden von St.Gallen teil. Arbeiten dieses Malers im Stiftsbezirk sind schon 1732 belegt und weiterhin 1772. Möglicherweise hat ihn Johannes Tobler 1761 mit der Bemalung und Vergoldung seiner Orgel Opus 1 beauftragt. Über ihn ist wenig bekannt. Er wurde am 21. Dezember 1702 in Zussdorf (Württemberg) geboren und liess sich vor 1738 in der Langgasse in Rotmonten SG nieder. Am 12. Mai 1738 heiratete er in Haslen AI Maria Verena Zimmermann (*ca. 1706 – †11.8.1776 St.Fiden/Tablat SG). Aus dieser Ehe gingen folgende Kinder hervor, die alle in der Dompfarrei getauft wurden: Maria Barbara (*4.12.1739 – †10.12.1739), Maria Magdalena (*15.7.1742 – †?), Anna Catharina (*28.7.1744 – †9.8.1745), Maria Anna (*13.2.1746 – †?), Anna Barbara und Anna Maria (*7.12.1747 – †11.12.1747), Anna Maria (*21.6.1749 – †?), Maria Regina (*7.9.1751 – †?). Der Maler verstarb am 19. Oktober 1781 und wurde in St.Fiden/Tablat SG beigesetzt. Im Jahre 1743 malte er einen Reliquienschrein für das Kloster Wonnenstein AI. 1754 arbeitete er an der Ausstattung des Rathauses von St.Gallen und 1766 an jener der katholischen Kirche in Berneck SG. Die einzigen bekannten Gemälde von ihm sind 1748-1749 datierte Kopien aus einer anonymen Bilderfolge der Leinwandherstellung aus dem 17. Jahrhundert – einer florierenden Industrie in der Region. Einzig das Gemälde der Weiss-Stickerinnen (Abb.) ist keine Kopie. Es weist tatsächlich stilistische Ähnlichkeiten der Figuren mit den auf unserer Orgel gemalten Figuren auf: Bogenartige Arme, einstudierte Gestik der Hände, farbige Wangen, miniaturistische Lippen und Schuhe, ganz zu schweigen vom steifen Fall der Stoffe sowie den charakeristischen Farbkontrasten. Wir haben die Quellen für die Darstellungen der Figuren gefunden: Der Künstler benutzte Kupferstiche von Franz Xaver Habermann (*1721 – †1796), die von Johannes Georg Hertel (*1700 – †1775) in Augsburg um 1755 gedruckt wurden. Es handelt sich dabei um den Stich mit dem Titel Daß Gehöhr / Auditus, der ebenfalls zwei musizierende Putti darstellt, in diesem Fall vor einer grottenförmigen Staffage mit einer kleinen Orgel im Hintergrund, alles unter üppigen Rocaille-Motiven (Abb.). Der Putto mit dem Spruchband stammt hingegen aus einem anderen Stich aus der gleichen Bilderfolge der Fünf Sinne, nämlich jenem, der den Geschmack darstellt (Abb.). Was den Sockel betrifft, der die Rocaille stützt und als Umzäunung dient, so ist er inspiriert von einer Reihe von Kupferstichen über dieses Thema desselben Autors mit dem Titel Motifs rocaille et soubassements (Abb.). Die Quelle für König David war schwieriger herauszufinden. Der Stich mit dem Titel Der Frühling / Le Printemps aus der Serie der Vier Jahreszeiten von Johann Adam Stockmann (*ca. 1700 – †1783), welche ebenfalls um 1750 bei Hertel in Augsburg gedruckt wurde, diente wohl als Vorbild. Tatsächlich verweist der Putto, der einen Topf mit einer Lilie hält, eine identische Haltung wie der Prophet. Wir zeigen ihn hier in einer aquarellierten Version (Abb.). Zwei weitere mögliche Inspirationsquellen wären der Christoph Thomas Scheffler (*1699 – †1756) zugeschriebener Stich Rex et Propheta David, der um 1740 von Martin Engelbrecht (*1684 – †1756) in Augsbourg veröffentlicht wurde (Abb.) und der Stich Honor / Die Ehre von Gottfried Eichler der Jüngere (*1715 – †1770), der zwischen 1758 und 1760 von Hertel veröffentlicht wurde (Abb.).

Im Prospekt stehen die Pfeifen, deren Labien sich horizontal auf einer Linie über die drei Felder mit der Gesetzmässigkeit 10-5-10 befinden, die grössten in der Mitte und die anderen in den nach aussen aufsteigenden Seitenfeldern. Der Zwischenraum über den Pfeifen ist mit vergoldeten Schnitzereien, die Rocailles und besonders raffinierte Netze darstellen, verziert. Der Umfang der Tastatur beträgt vier Oktaven von C/E-c’’’, mit der kurzen Bassoktave (45 Tasten). Die Untertasten sind aus Buchsbaum furniert, die Obertasten sind aus geschwärztem Holz. Die sechs Registerhebel sind aus Messing und werden jeweils drei beiderseits der Tastatur verteilt. Die Disposition der Register lautet: Coppel 8′, Principal 4′ (im Prospekt), Flöte 4′, Octav 2′, Quint 1′ 1/3, Mixtur 1′. Diese klangliche Disposition entspricht jener der grösseren Instrumente, die Wendelin Looser in denselben Jahren in seiner Werkstatt in Ebnat-Kappel gefertigt hat. Sie entspricht auch jener der vielen kleinen Kircheninstrumente oder Positive, die in der Ostschweiz im 18. Jahrhundert häufig zu finden sind. Die Coppel 8′ musste in unserer Orgel ab H (mit Holz aus der Mitte des 18. Jahrhunderts) nach dem Vorbild der Orgeln im Kulturmuseum St.Gallen und in der Sammlung Bischofberger in Männedorf-Zürich rekonstruiert werden. Anstelle der originalen Coppel 8’ verfügte unsere Orgel über eine zwar alte, aber nicht originale und inadequate offene Flöte 8′. Die ersten sieben Pfeifen dieses Registers sind jedoch original. Die Orgel verfügt über eine sogenannte Stechermechanik, wie die meisten Hausorgeln dieser Zeit. Die Stecher, die unter der Tastatur untergebracht sind, verbinden die Tasten mit den entsprechenden Ventilen im Windkasten, wobei nur zwei Wellen für die beiden ersten Halbtöne (D und E) vorhanden sind. Die Stecher sind charakteristisch auf zwei Reihen angeordnet, die der Reihenfolge der Unter- und Obertasten entsprechen, ein Merkmal, das in den Instrumenten der Tobler konstant ist und in der Schweiz nur in den Instrumenten des Emmentals BE vorkommt. Der Winddruck wurde auf 55 mm festgelegt. Dieser relativ hohe Druck ist erforderlich aufgrund der engen Kanzellen im Diskant und der grossen Höhe der Labien einzelner kleinen Metallpfeifen, insbesondere bei der Quint 1′ 1/3 und der Mixtur 1′. Um ein optimales Funktionieren der Orgel zu gewährleisten, wurden die letzten fünfzehn Kanzellen zudem leicht erweitert. Schliesslich liegt die Stimmtonhöhe der Orgel bei 428 Hz bei 18 °C und das Instrument ist in Werckmeisterscher Temperatur gestimmt, aufgrund der Verse dieses Musiktheoretikers auf der rechten Flügeltür der Orgel sowie der Analyse des Pfeifenwerks, welches eine ursprüngliche mitteltönige Temperatur ausgeschlossen hat, ungeachtet auf die kurze Bassoktave.

Die Orgel verfügt über sechs durchlaufende Register (ohne Halb- bzw. Diskantregister), darunter zwei in 4′-Tonhöhe. Diese grosszügige klangliche Disposition verleiht dem relativ kleinen Instrument eine gewisse Vielseitigkeit, welche am besten durch allerlei kontrapunktische Kunstgriffe, wie sie in der polyphonischen Tastenmusik aus der Barockzeit zu finden sind, hervorgehebt wird. Bauweise der einzelnen Register, Pfeifenmensur überhaupt und Repetitionen sowohl in der Mixtur 1′ als auch in der Quint 1′ 1/3 ermöglichen, den Klang nach der Aufteilung der vier Stimmlagen (Bass, Tenor, Alt, Sopran) weitgehend zu differenzieren. Die Orgel wird auf einer sogenannten Principal 4′-Basis erbaut. Der Principal 4′ steht dementsprechend im Prospekt (von A bis b’). Die ersten fünf Pfeifen dieses Registers, welche den fünf tiefsten Tönen der kurzen Oktave entsprechen (C, D, E, F und G), sind aus Holz und offen. Sie stehen hinter dem Prospekt, ebenso wie die vierzehn letzten Metallpfeifen (von h’ bis c’’’) dieses Registers. Die Orgel verfügt über ein weiteres Register in 4′-Tonhöhe, nämlich die Flöte 4′, welche vollständig aus Holz, offen und von besonders schöner Mensur ist. Die ersten acht Pfeifen (C, D, E, F, G, A, B und H) der Octav 2′ sind aus Holz. Ab c sind die Pfeifen dieses Registers aus Metall. Die Quint 1′ 1/3 repetiert auf cis’’ in 2′ 2/3. Die Mixtur 1′ repetiert auf cis’ in 2′ und auf cis’’ in 4′. Diese repetierende Quint 1′ 1/3 kann als Einzelreihe zur Mixtur 1′ betrachtet werden und erinnert in dieser Hinsicht an die Art und Weise, das Ripieno in den italienischen Orgeln zusammenzusetzen. Die Coppel 8′ ist vollständig aus Holz und gedeckt. Dieses Register klingt also in der gleichen Tonhöhe wie die menschliche Stimme. Klanglich ausgesehen werden die tiefsten Töne im Bass dieses Registers durch eine ausgeprägte Quinte in der Obertonreihe gekennzeichnet, was auch in anderen Orgeln dieses Orgelbauers zu beobachten ist. Dieses Merkmal ist eher unüblich, zeugt aber vom Einfallsreichtum des Orgelbauers, in dem diese ausgeprägte Quinte in der Obertonreihe die Ansprache der grösseren gedeckten Holzpfeifen verbessert und dadurch einen gegebenenfalls schneller laufenden Bass ermöglicht. Durch alle diese Merkmale entsteht ein raffiniertes und kultiviertes Klangbild von den einfachsten Registrierungen hin bis zum vollen Werk, welches dem kleinen appenzellischen Instrument erlaubt, sich jeder Art der Tastenmusik bis zu den bedeutendsten polyphonischen Werken des Barock selbstbewusst zu nähern!

Was ist die Provenienz des Instrumentes? Laut einem grundlegenden Artikel von Otmar Widmer, 1937 unter dem Titel „Hausorgelbau im Toggenburg“ in Anzeiger für schweizerische Altertumskunde: Neue Folge (Bd. 39, Heft 3, S. 249-250) veröffentlicht, werden mehr oder weniger chronologisch 14 Hausorgeln unter „Appenzeller Meister“ erfasst, darunter die nun vermuteten thurgauischen Instrumente von Pankratius Kayser, die bereits erwähnt wurden (Schweizerisches Nationalmuseum in Zürich [1811] und Museum Ackerhus in Ebnat-Kappel [ca. 1800, einst in Turbenthal-Oberhofen ZH]). An erster Stelle steht unsere Orgel, die diese Appenzeller Hausorgelbautradition eröffnet. Laut Widmer ist der erste bekannte Besitzer des Instruments Conrad Lutz-Buff (*1.1.1787 – †16.10.1863), ein Textilproduzent (Fergger oder Fabricant) in Wald, Bürger von Rehetobel. Am 11. März 1811 heiratete er Elisabeth Buff (*1.6.1789 – †28.1.1849) in Wald und liess sich 1821 im Dorfzentrum in einem neu erbauten Haus nieder, das sich in der Dorfstrasse 42 befindet. Wurde die Orgel zu diesem Anlass erworben? Das Instrument blieb jedenfalls dort mehr als einhundert Jahre lang. Dieses schöne Haus ist deutlich zu sehen ganz rechts auf einer aquarellierten Zeichnung des Johann Ulrich Fitzi (*1798 – †1855) von 1822 (Abb.). Johannes Conrad Lutz-Schläpfer (*14.1.1819 – †1892) übernahm dann die Orgel von seinem Vater. Als Nachfolger vom bereits erwähnten Johannes Conrad Tobler wurde er ab 1845 Organist in Wald und Rehetobel. Später gelangte das Instrument in den Besitz seines Sohnes, Alfred Lutz-Walser (*5.9.1859 – †24.10.1938), ebenfalls Textilproduzent, Gemeindehauptmann von Wald, Kirchgemeindepräsident und Oberrichter, bei dem Otmar Widmer das Instrument vermutlich 1937 noch sehen konnte. Laut einem Zettel im Windkasten wurde die Orgel von August Forster in St.Gallen restauriert. Zu diesem Anlass wurde die Balganlage mit einem Motor ausserhalb des Instruments versehen. Die Orgel wurde dann von Paul Schumacher, einem Architekten aus Erlenbach ZH, erworben und später an seine Tochter Regula Wüthrich in Wollerau SZ weitergegeben, die sie uns 2023 überlassen hat. Im Jahr 2024 wird das Instrument sorgfältig von Andreas Zwingli (Orgelbau Späth) in Rüti ZH restauriert und dessen Fassung von Fontana & Fontana in Rapperswil-Jona SG.

Wagen wir eine Hypothese! Wie bereits erwähnt, ist man erstaunt, auf einer der beiden Flügeltüre Verse von einem Musiktheoretiker zu finden und nicht etwa Sprüche religiöser Herkunft, die im Zusammenhang mit Orgeln sonst üblich sind. Diese Verse sprechen für einen Auftraggeber, der an Musiktheorie und -Praxis interessiert ist, wie es in Rehetobel in der Familie des „Kalendermachers“ sicher der Fall war, deren Bibliothek wohl Werke von Werckmeister enthalten durfte, auf die Johannes Tobler in seiner Jugend Zugriff haben konnte. Der Verweis auf diesen Autor erlaubt uns die Hypothese aufzustellen, dass es sich hiermit um das persönliche Instrument des Orgelbauers und Organisten handeln könnte, sogar sein Opus 1 und eigenes Meisterwerk, ein Instrument, das möglicherweise auch für die Erlernung des Psalmengesanges gedient hat. Ein interessantes Detail in der Bauweise ist hier ebenfalls zu erwähnen: Um einige Holzstücke, insbesondere Pfeifen, winddicht zu machen, verwendete der Orgelbauer alte Papiere, die mit schulischen Schriftübungen bedeckt waren. Solche Papiere wurden auch in anderen Orgeln gefunden, die wir ihm ebenfalls zuschreiben. Falls es sich ursprünglich um das persönliche Instrument des Organisten von Rehetobel handelte, könnte die Herkunft bis zu der von Widmer aufgezeigten wie folgt verlaufen sein: Johannes Tobler (Rehetobel, Unterer Michlenberg), Leonhard Tobler (Rehetobel, Unterer Michlenberg dann Hof), Johannes Conrad Tobler (Rehetobel, Hüseren, dann Wald, Birli).